|

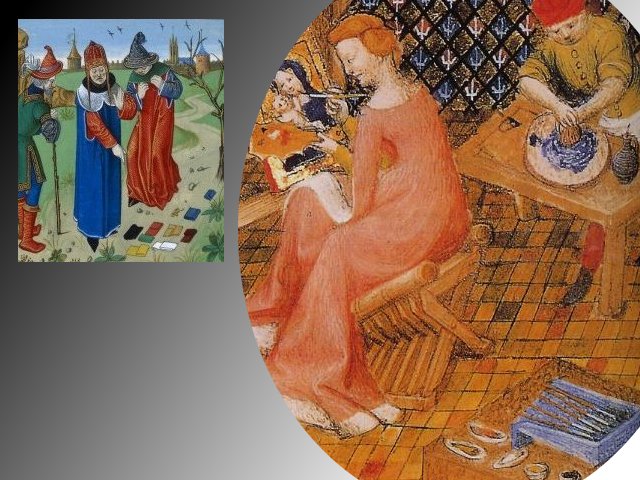

Choisir ses pigments |

Les huit

matières ainsi

retenues sont répertoriées dans la dernière

colonne du tableau infra. Je les ai mises en correspondance avec leur

utilisation au XVe siècle. Les produits que

j’utilise sont empruntés à l’industrie du bâtiment

qui les destine à la coloration des enduits. A noter que les

pigments qualifiés aujourd’hui de rares, pour ne citer que

l’outremer véritable, l’azurite, le blanc de plomb ou le

vermillon fabriqué à la technique sèche, peuvent

encore être obtenus chez quelques spécialistes mais

n’entrent pas dans les considérations

énoncées ci-dessus. En revanche je devrais encore pouvoir

expérimenter le smalt * (non

répertorié dans le tableau) ou la garance.

Mes

vert, jaune, rouge, brun et noir actuels sont les minéraux de

toujours. Le bleu

outremer emprunte à la synthèse et le blanc est chimique.

De telles distinctions étaient déjà faites par

Pline. Pour mieux comprendre les contraintes que je m’impose il m’a

semblé utile de rappeler le contexte dans lequel

évoluaient les peintres médiévaux.

La composition de leur palette

était redevable à

l’antiquité tandis que les techniques s’inscrivaient dans une

loi générale de progression dont il convient de faire une

exception pour l’enluminure. Si l’on considère comme jalons

historiques l’abandon de la peinture à la cire, probablement au

début de la période romane, et l’état embryonnaire

de la peinture à l’huile, avant la Renaissance, il est

indéniable que la « tempera » caractérisait

le moyen-âge. Les manuels d’ateliers permettent d’observer divers

accroissements, améliorations ou essais

d’expérimentateurs parfois anonymes. Dans la chaîne de

traditions, le Libro dell’Arte, écrit au début du XVe par

Cennino Cennini occupe une place privilégiée. Des

renseignements complets sur diverses techniques y abondent ; la palette

y est riche. Trop axé sur la fresque dont il innove pourtant une

technique, il passe néanmoins pour archaïque à

l’époque ou les Van Eyck peignaient l’adoration de l’agneau

mystique. C’est pour cette raison que j’ai confrontés ces noms

dans mon tableau. Quant à Pierre Coustain, peintres des deux

derniers ducs Valois de Bourgogne, il était plus

spécialisé dans des travaux de décoration,

panneaux armoriés et étendards réalisés

à l’huile comme le faisait son prédécesseur

Broederlam en 1395 (P. Mantz, la peinture française du IX au

XVIe). Pour avoir un aperçu des relations qui peuvent

s’établir entre les principaux traités depuis

l’antiquité à ceux du XVe siècle, l’on peut se

référer à l’ouvrage de Guy Loumyer (voir

bibliographie). On y notera également le souvenir du secret dont

on entourait les connaissances techniques ce que démontre le

titre évocateur du manuscrit de Bologne « Segreti per

Colori » dont un extrait relatif à la teinture est traduit

sous http://www.elizabethancostume.net/dyes/segreti.htm

Théories chromatiques

A la lecture du

« De

Pictura »

d’Alberti, écrit en 1435, on se rend compte que celui qui a tant

fait pour relever la peinture au rang d’art libéral, se

démarquait très clairement des scientifiques dont le besoin de classification

était primordial.

Certains de

ces encyclopédistes sont étudiés dans

l’ouvrage de

Sylvie Fayet (voir bibliographie). L’humaniste insistait sur les

contrastes qu’il qualifiait d’amitié et arguait qu’en se

joignant, une couleur conférait à l’autre grâce et

vénusté. Il opposait le clair au sombre tout en

dénigrant quelque peu le texte fondateur d’Aristote et de ses

suiveurs puisqu’il niait la bipolarité du blanc et du noir. Il

ne s’appuyait que sur quatre repères universaux de couleur dont

les éléments fournissaient la trame de

référence dont résultaient de multiples

espèces tandis que leur mélange avec du blanc ou du noir

en produisait d’autres en nombre presque infini. C’est aussi avec une

remarquable part d’intuition que Cennino Cennini dont la filiation

spirituelle avec Giotto est connue, anticipait avec trois bons

siècles d’avance l’appariement goethéen des couleurs

complémentaires lorsque, il décrivit la manière de

peindre un visage en superposant graduellement le cinabre au vert.

Mélanger, travailler l’ombre et

la lumière !

Tendre vers le blanc permet de

rendre la

lumière ! C’est une évidence pour tous mais qu’en est-il

de l’ombre ? La mort de la lumière entraînant celle de la

couleur, Alberti prétendait l’éteindre par du noir.

Partir d’une pleine saturation puis éclaircir les tons en

demi-teintes constitue une bonne alternative. C’est cette

dernière manière préconisée par Cennini,

que je privilégie. Avec le maître

toscan du XIVe

cité plus haut, l’image était déjà devenue

tridimensionnelle. Au cours du siècle qui suivit, une plus large

généralisation de la technique à l’huile ne

pouvait qu’amplifier le réalisme des scènes en y ajoutant

la transparence. Qui n’a jamais été stupéfait en

tombant sur des portraits de donateurs qui rendent le culte

d’hyperdulie accompagnés de saints protecteurs comme s’ils

avaient été invités à domicile ? Encore

s’agissait-il de s’approprier les pigments pour parvenir à ce

stade d’excellence.

Inimitié des matières

Les veines

géologiques, la

transformation de la matière par calcination, l’alambic, les

sous-produits de l’industrie textile ou du verre offraient une richesse

variée de matières colorantes, lesquels n’étaient

cependant pas toujours compatibles. Certains comme le vert de gris et

le blanc de plomb s’entretuent. L’air, la lumière et le temps

sont d’autres ennemis dont il fallait parfois se prémunir.

Couchés sur les pages d’un manuscrit les pigments ne craignent

que peu la lumière. A fresque, ils demeurent au contact de l’air

tandis que sur panneau ils sont enveloppés par l’huile ou

peuvent être volontairement isolés par de la colle. C’est

pour cette raison que, sur les murs, Cennini traite les visages et la

peau des personnages au cinabrese alors qu’il recommande le cinabre

lorsqu’il s’agit de panneaux encollés ou à l’huile. A

l’instar du minium, ce pigment devient noir au contact de l’air. On

sait aussi que le vert de gris a fini par percer la peau de parchemins

et que les feuillages peints sur panneaux ont noirci avec le temps.

L’huile, qu’elle serve de liant ou de vernis donne un ton plus

foncé aux couleurs qui peut surprendre.

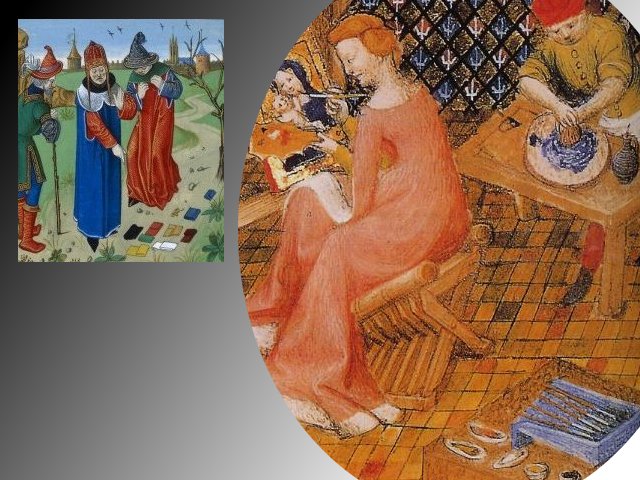

Broyer

Pour certains pigments, plus le nombre de

particules est élevé, meilleure est la diffusion de sa

couleur. L’intensité dépend donc de la finesse du

broyage.D’une demi-heure à une année pour le noir,

quotidiennement pendant 20 ans pour le cinabre auraient

constitué un plus appréciable (Chap. XL). On voit que

Cennini ne lésinait pas dans ses propos. Après tout

c’était un travail d’apprenti. L’auteur du célèbre

traité déléguait également aux femmes le

plaisir de pétrir le lapis lazuli (Chap. LXII). Toutefois, en

règle générale, il préconisait d’acheter

les pigments chez l’apothicaire tant il est vrai que certains servaient

également de médicaments. Il en précisait

également la forme pour échapper aux falsifications. Au

chapitre XXXVI du « Il Libro dell’Arte » il recommandait :

«Pour broyer prendre de préférence du porphyre

clair pas trop poli de la longueur d'un demi-bras sur chaque

côté. Une autre pierre de porphyre, plate dessous, conique

par en haut de la forme d'une écuelle doit être pouvoir

tenir dans la main. Mettre sur la pierre la valeur d'une noix de [noir]

et la mettre en poudre en versant dessus de l'eau claire en la broyant

le temps qu'il faut. Ramasser la couleur avec un morceau de bois mince,

large de trois doigts qui ait un taillant comme un couteau. Mettre la

couleur dans un vase.» La plaque pouvant aussi être en

marbre, j’ai eu moins de difficulté à me procurer cette

dernière pierre. Pour broyer les couleurs à l’huile je

remplace l’eau par de l’huile de lin. Pour mieux comprendre le principe

de diffusion ou pourquoi l’huile fonce les pigments, je recommande le

traité des couleurs http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/traite-des-couleurs-9782880744304

malheureusement épuisé (voir bibliographie).

Pour certains pigments, plus le nombre de

particules est élevé, meilleure est la diffusion de sa

couleur. L’intensité dépend donc de la finesse du

broyage.D’une demi-heure à une année pour le noir,

quotidiennement pendant 20 ans pour le cinabre auraient

constitué un plus appréciable (Chap. XL). On voit que

Cennini ne lésinait pas dans ses propos. Après tout

c’était un travail d’apprenti. L’auteur du célèbre

traité déléguait également aux femmes le

plaisir de pétrir le lapis lazuli (Chap. LXII). Toutefois, en

règle générale, il préconisait d’acheter

les pigments chez l’apothicaire tant il est vrai que certains servaient

également de médicaments. Il en précisait

également la forme pour échapper aux falsifications. Au

chapitre XXXVI du « Il Libro dell’Arte » il recommandait :

«Pour broyer prendre de préférence du porphyre

clair pas trop poli de la longueur d'un demi-bras sur chaque

côté. Une autre pierre de porphyre, plate dessous, conique

par en haut de la forme d'une écuelle doit être pouvoir

tenir dans la main. Mettre sur la pierre la valeur d'une noix de [noir]

et la mettre en poudre en versant dessus de l'eau claire en la broyant

le temps qu'il faut. Ramasser la couleur avec un morceau de bois mince,

large de trois doigts qui ait un taillant comme un couteau. Mettre la

couleur dans un vase.» La plaque pouvant aussi être en

marbre, j’ai eu moins de difficulté à me procurer cette

dernière pierre. Pour broyer les couleurs à l’huile je

remplace l’eau par de l’huile de lin. Pour mieux comprendre le principe

de diffusion ou pourquoi l’huile fonce les pigments, je recommande le

traité des couleurs http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/traite-des-couleurs-9782880744304

malheureusement épuisé (voir bibliographie).

Tableau

sélectif

Le tableau qui

suit compare ma

sélection de huit

pigments avec celle dont disposèrent les trois peintres des

XIX-XVe siècle déjà cités.

La colonne Van

Eyck (14 itérations) est tirée des

résultats de

l’étude suivante : La technique des "Primitifs flamands": Etude

scientifique des matériaux, de la structure et de la technique

picturale. III. Van Eyck: l'Adoration de l'Agneau Mystique (Gand:

Cathédrale Saint-Bavon) Paul Coremans Studies in Conservation,

Vol. 1, No. 4 (Oct., 1954), pp. 145-161 (article consists of 17 pages)

Published by: International

Institute for Conservation of Historic and Artistic Works

Stable

URL: http://www.jstor.org/stable/1505018

Les détails de l’œuvre peuvent être visionnés sous

le lien:

http://bib18.ulb.ac.be/cdm4/results.php?CISOOP1=exact&CISOFIELD1=CISOSEARCHALL&CISOROOT=all&CISOBOX1=Gand%20,%20Cath%C3%A9drale%20Saint-Bavonhttp://www.lumiere-technology.com/ipn_50_French.pdf

L’avenir est d’ailleurs très prometteur

dans ce domaine

d’étude lorsqu’on considère les possibilités

très impressionnantes offertes par l’imagerie multispectrale

: http://www.lumiere-technology.com/ipn_50_French.pdf

La colonne Cennino Cennini (30

item) est tirée du traité

« Il Libro dell' Arte ». Voir bibliographie

La colonne

Coustain (12 item) est

reconstituée à partir des comptes

que l’on pourra consulter sous ce lien. Cinq couleurs ne sont pas

identifiables

pour moi ce qui illustre bien les difficultés

d'interprétation et de

confusions qui ont marqué l'histoire :http://books.google.ch/books?id=4kgPAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q=4697&f=false

Coustain était peintre de cour et participa à diverses

besognes indispensables au decorum fastueux des chapitres de la Toison

d'Or.

Une autre question m’a parue fondamentale à la lecture de ces

comptes : Pourquoi chauffaient-ils les couleurs qui de toute

évidence étaient à l’huile de lin rendue siccative

par du vitriol ? L’usage de cire pour faire les patrons n’est pas

à négliger non plus.

Tableau

| |

|

|

||

(détail) (détail) |

La

colère , fresque de Giotto La

colère , fresque de GiottoA voir sous ce lien |

(chapitre de

la Toison) (chapitre de

la Toison) |

||

| Van Eyck | Cennino Cennini (pas d’œuvre attribuée) | Coustain | ma sélection | |

| Bleu | Outremer (lapis-lazuli) | idem | |

Idem (synthèse) |

| |

Azurite (Azur d'Allemagne) | Idem | Azur d'Allemagne | |

| |

|

Indigo + Blanc

|

Délié

azur ?

Florée, ou fleurée. Voir infra |

tenté par le Smalt |

| Vert | copper resinate | |

|

|

| |

malachite | Vert-azur (une variante de l'azurite, à ne pas trop broyer) | |

|

| |

|

Terre-verte (mordant à dorer) | |

Idem |

| |

|

Vert-de-gris (ne pas l'approcher du blanc) | vert de glay (ou d'iris) | |

| |

|

(5 mélanges) | |

|

| Jaune | lead-tin oxide | |

|

|

| |

non-identified | |

|

|

| |

yellow ochre | Ocre | Ocre pour assise | idem |

| |

|

Giallorino (J. de Naples, pas trop broyer) | machicot(massicot?) pour roches | |

| |

|

Orpin (ne convient pas à fresque, toxique) | |

|

| |

|

Risalgallo (Jaune minéral Toscan) | |

|

| |

|

Safran | |

|

| |

|

Arzica (pour miniaturistes) | |

|

| Rouge | red ochre | Sinopia ou porphyre (Terre où se trouve le souffre) | Cynopre pour blasons | 2 terres |

| |

Vermilion (synthèse) | Cinabre (alambic. A broyer 20 ans) | Vermillon pour naves | en tube uniquement |

| |

Madder lake (garance) | Laque (Garde-toi de la bourre de soie, prend la gomme) | Bois de Brésil pour rose | |

| |

|

Sang de dragon (Résine) | |

|

| |

|

Sanguine (Pierre si serrée qu'elle permet de brunir l'or) | |

|

| |

|

Minium | |

|

| |

|

Cinabrese (mêlé à la chaux pour le rose des fresques) | Rose (laque rose de Paris) | |

| Brun | brown ochre | |

|

idem |

| |

non-identified | |

|

|

| Noir | animal black | |

|

|

| |

|

Pierre tendre | |

idem |

| |

|

Sarment de vigne brûlé | |

|

| |

|

Cosses d'amandes ou noyaux de pêche | |

|

| |

|

Suie | |

|

| Blanc | white lead | idem (A broyer tant et plus) | Blanc de plomb | Blanc de zinc |

| |

|

Blanc de St-Jean (chaux effluvée pour fresque) | Craie broyée pour roches | |

| |

14 | 30 | 12 | 8 |

Remarques

complémentaires :

*Le smalt est un bleu

(cobalt/arséniures nickel) dont l’invention serait

attribuée à Christoph Schürer fabriquant de verre de

Bohème entre 1540 et 1560. Pourtant Dirk Bouts l’aurait

utilisé pour sa « Mise au tombeau » de 1455.

Oublié pendant le MA, il serait le bleu mâle de

Théophraste opposé au bleu femelle, dérivé

du cuivre. (Berthelot : Les Origines de l’Alchimie- Les métaux

chez les Egyptiens)

Lapis-lazuli

Peut-être le cyanos

autophyès de Scythie distingué par Théophraste.

L’Azzurum transmarinim est entré en usage courant au XIVe

siècle. Les textes orientaux le signalaient fréquemment

au XIIIe siècle. Selon Laurie (The Pigments and Mediums of the

old Master), la matière précieuse aurait

été utilisée dès le septième

siècle pour certains manuscrits byzantins et occidentaux. Les

fonds de nombreuses miniatures auraient été

dénudés dans le but de faire resservir la matière

colorante. L'outremer de synthèse possède la même

composition chimique.

Au sujet de la synthèse il est intéressant de noter

le bleu

d'Alexandrie du

début de l'époque pharaonique et

la recette antique

du

lapis-lazuli synthétisé ainsi que

sa zone de diffusion sur ce lien du CNRS:

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/couleurs/loupe_pigments3.html

Indigo

Les romains s’en servaient pour la peinture et le

recevaient directement de l’Inde. Il est cité dans les tarifs de

Marseille de 1228. Nommé, en Italie, indigo bagadel,

entre-autres dénominations, Jean le Bègue écrit

« inde de Bandas, c’est-à-dire- Baguedel. La guède

et le pastel furent des succédanés qui entravèrent

longtemps le commerce du véritable indigo. J’ai trouvé du

pastel en vente dans la région de Toulouse.

Concernant les plantes indigofères on lira avec

intérêt l'article suivant de la revue d'histoire de la pharmacie : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pharm_0035-2349_1990_num_78_284_3031

Florée, flourée ou fleurée

L'écume

recueillie à la surface de la cuve de guède, de pastel ou d'indigo, était de la matièrecolorante

à l'état pur.

On dit aussi fleurée pour l'écume

légère qui se forme à la surface de la cuve du bleu , lorsqu'elle est

tranquille.

Il s'agit

d'un beau bleu qui vient nager à la surface des cuves au pastel et annonce que

tout s'y passe convenablement.

Vert de cuivre

«

Semence de Vénus » en terminologie alchimique. Ce vert

occupait une place importante sur la palette des peintres mais son

altérabilité les préoccupait.

Résinate de cuivre

Sel de cuivre dissout dans la térébenthine de Venise. Il

permet d'obtenir une saturation profonde en application par glacis.

Terre verte

Pierre de

S. Audomar conseillait de mêler du « viride terrenum

» au vert de cuivre de couleur médiocre.

Vert d'iris

Le

vert d'iris était le principal vert et le plus cher; il fallait

piler les

feuilles des fleurs d'iris, mettre dans un linge neuf ces fleurs

pilées et

exprimer le suc que l'on mêlait à de l'alun en poudre : on

faisait sécher ce

suc en coquilles. (Bulletin des commissions royales d'art et

d'archéologie,

année 1883) dans lequel est encore précisé :

Avant

le XVIe siècle il existait pour ainsi dire une méthode

septentrionale et une méthode

italienne pour les couleurs. Aussi, quand nous traiterons plus loin des

substances employées par les Italiens, trouverons-nous quelques

différences de

dénominations et mémo de matières

employées.

Mais

l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Angleterre avaient une sorte

de

palette commune dont les matériaux étaient pour la

plupart originaires de l'un

de ces pays. Le jaune de Naples, seul, très usité en

Italie, parait avoir été

peu connu ou très rare dans le nord et pourtant au XVIe

siècle on employait au

delà des Alpes le jaune

de Flandre...on

a fait de nombreux essais pour le reconstituer et l'on s'est

arrêté à

l’hypothèse d'un jaune d'antimoine.

Rouges

La confusion

des miniums et autres cinabres qui peuvent même porter le nom

d’açur chez les auteurs alchimiques est totale. Je ne peut

m’empêcher de faire une relation avec le glissement

sémantique du sinople héraldique dans l’ancien

français qui passa brusquement du rouge au vert sans que l’on

n’en connaisse la raison. http://leherautdarmes.chez.com/emaux.html

Une

mise au point me semble malavisée dans le cadre de ce blog.

Blanc

Lorque l'industrialisation du blanc de plomb a été

interdite pour des raisons de sécurité, il a

été remplacé par le blanc de zinc que j'utilise.

Ce dernier est plus blanc et a surtout pour inconvénient

d'être moins siccatif avec l'huile.

Bibliographie et ouvrages de référence

Alberti,

De

Pictura, traduit par J.-L. Schefer, Macula Dedale, Paris 1992

Cennino

Cennini, Le Livre de l'Art, mis en lumière avec des notes par le

chevalier G. Tambroni et traduit par Victor Mottez.

Daniel V. Thompson,

The materials and techniques of medieval painting, Dover Publication,

1956

Histoire vivante des couleurs : 5000

ans de peinture

racontée par les pigments / Philip Ball

Traité des

couleurs / Libero Zuppiroli, Marie-Noëlle Bussac ; avec les

photogr. de Christiane Grimm

Sylvie Fayet, Le regard scientifique

sur

les couleurs à travers quelques encyclopédistes latins du

XIIe siècle. Bibliothèque de L'Ecole Des Chartes, Volume

127, Partie 2

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1992_num_150_1_450643

Pline,

Liber XXXV : http://books.google.ch/books?id=oKJhAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_slider_thumb#v=onepage&q&f=false

Guy

Loumyer, Les traditions technique de la peinture

médiévale. Slatkine Reprints, Genève 1998

par Francis

Besson, juillet

2010

par Francis

Besson, juillet

2010