<<

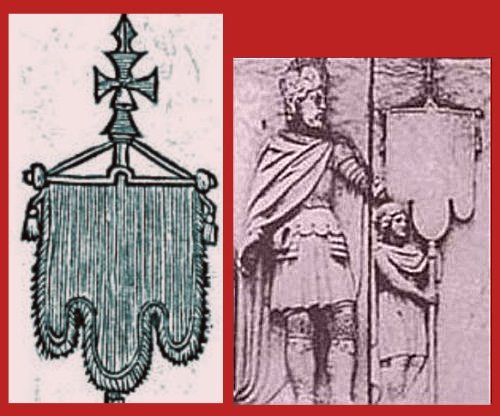

Croix pattée nichée de la cloche du ban (Loyens, 1720)

<<

Croix pattée nichée de la cloche du ban (Loyens, 1720)Reconstitution ex nihilo of the St. Lambert’s banner, Patron of Liège by F. B. June 2011

During

our last event at Gruyeres, I was asked about the St-Lambert’s banner, a

“vexille” which has been lost

during the battle of Brusthem in 1468. After some research I am able to formulate a

hypothesis about the form and colour of this banner. As all the quoted

references are only available in French, I gave up to furnish a translation.

http://books.google.ch/books?id=TltbAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false.

La perte de onze étendards, y compris le principal

qui nous intéresse ici, est confirmée par la narration d’un témoin oculaire

de la défaite des Liégeois. La lettre de van den Rive aux magistrats traduite

du Flamand peut être consultée dans la collection de documents inédits

concernant l'histoire de la Belgique, Volume 1, de Louis-Prosper Gachard

(page 170-171), également en ligne :

Pour décrire le rituel qu’il me résuma, je me

contenterai de reprendre ici la note sur un fragment de portail de l’ancienne

cathédrale St-Lambert tirée du Bulletin de l’institut archéologique liégeois,

tome 3 de 1857 sous le no 24 : « Par

cette porte sortait le haut avoué de Hesbaye; quand la guerre était déclarée,

le peuple de Liège était averti par le son de la cloche du ban. L'étendard de

S'-Lambert, don de Charlemagne, flottait sur le maître-autel dit la cathédrale,

jusqu'au départ de l'armée. L'avoué de Hesbaye ayant été mandé, se présentait

à la porte du temple accompagné de 40 chevaliers; puis il allait se placer

sous la couronne dans la grande nef; les chanoines lui donnaient une cotte

d'armes blanche, une ceinture et une bourse blanche contenant cent louis liégeois

d'argent, le tout fourni par l'évêque. L'avoué se dirigeait alors vers le maître-autel,

où il prêtait hommage au chapitre et jurait, en présence des deux

bourgmestres de rester fidèle à l'église et au pays de Liège et de défendre

l'étendard de S'-Lambert. Puis deux archidiacres le conduisaient jusque sur les

degrés de l'église; là il trouvait un coursier blanc couvert d'un haubergeon

blanc (appelé à Liège gesserant) , caparaçonné de blanc , et une voiture de

vin pour lui et ses gens (le tout aux frais du Prince-Evêque), c'est-à-dire

pour 200 hommes, car chacun de ces 40 chevaliers était accompagné de son écuyer,

de son page, de son varlet et de son boucher (sic)

, ce qui avec 12 chevaux, composait une lance au pays de Liège »

On ne précise pas si le vin est blanc. Hénaux

(1815-1880), autre historien, paraît idéaliser une livrée d’ange

exterminateur jusqu’à lui faire porter un étendard blanc bordé d’argent.

Par don de Charlemagne je préfère y voir une

analogie avec l’oriflamme de Saint-Denis que le moine Richner et Gervais Derobernensis,

historien anglais, désignèrent par « Bannière de Charlemagne »,

arguant qu’on ne la déployait jamais que dans les grandes nécessités. Las!

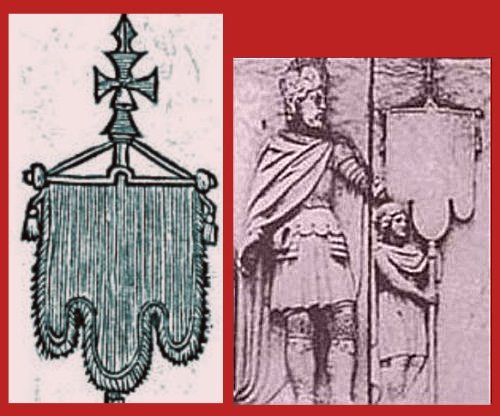

Les érudits de l’époque moderne, fiers d’une administration judiciaire

restée fidèle à la loi caroline tinrent au mythe de la remise comme

l’illustre le bas relief du Palais provincial taillé par Noppius en 1881

(Illustrations).

Le rôle militaire des reliques et de l’étendard de saint Lambert

dans la principauté de Liège a fait l’objet d’une publication de Claude

Gaier dans « Armes et combats dans l’univers médiéval, DeBoeck

Université, 1995, ISBN

2-8041-2061-9» [1].

L’auteur tient à éclaircir le problème de sa signification et de ses

origines finalement négligé par les historiens de ces terres d’église.

Les chroniques nous livrent qu’au XIIe siècle, les

reliques du Saint martyr, transportées sur le champ de bataille, subventionnèrent

le triomphe à deux reprises. Le troisième « triumphus sancti Lamberti »

de la bataille des Steppes de 1213 fut assuré par un « vexilum…beati

martyris ». Des documents comme la charte d’Albert de Cuyck codifient

d’ailleurs l’ordre de la cérémonie à suivre lors de la levée de l’étendard

qui, dés cette période, s’est substitué aux reliques avec la même charge

de vertus sacrées.

Gaier accrédite plutôt la couleur rouge bordé d’or que l’on a aucune peine à suivre tant elle convient mieux au sang versé par le Christ et ses martyrs.

Il suggère aussi quelques affinités avec le carriocio

des républiques italiennes ou le Fahnenwagen d’Otton IV à Bouvine en1214,

dont la pratiques de surmonter ou garnir un mat placé sur chariot avec des

signes religieux ou autres objet

symboliques se rencontre dans plusieurs armées européenne du XI au XIIIe

siècle.

Si le problème de la couleur semble réglé, se pose

alors la question sans doute insoluble de la forme de ce que d’aucuns ont

aussi désigné par gonfanon, terme utilisé à l’époque moderne pour désigner

une bannière d’église et vient du francique « Gund et Fano »

(Bataille et Pièce d'étoffe)

dont on retrouve la racine dans « Fahne ou fanion ». Les premiers

dessins proposés comme celui de Loyens datent de 1720, visible à la page 5 de

son Recueil héraldique des bourguemestres de la noble cité de Liège

(Illustrations).

http://books.google.ch/books?id=q9pEAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false

(P.5)

Description de Loyens :

« Cet étendard ou Gonfanon étoit de soye

rouge , bordé d'une crépine d'or et à peu près de la forme ici exprimée:

dessous le fer qui terminoit la lance il y avoit une croix , dont la partie inférieure

étoit vuide ou en niche, dans laquelle pendoit une cloche, qui servoit à la

convocation du peuple, comme il est plus amplement rapporté dans Fisen p.I.

fol.108 »

Son aspect n’est guère différent du Labarum

romain dépeint comme pique croisée d’une traverse qui atteste du triomphe de

la croix. Une opinion admise par un contemporain de Loyens était qu’il

pouvait inspirer la peur ou revêtir des fonctions apotropaïques et servir

de préservatif pour éloigner les maux spirituels.

Le texte le plus complet consacré à l’étendard

de Saint Lambert se trouve dans le Bulletin de l 'Institut archéologique liégeois,

35, 1905, p. 177-191

À défaut d’informations contradictoires,

l’hypothèse de reconstitution la plus probable est celle d’un étendard de

couleur rouge et bordé d’or, et d’une forme telle qu’elle a été représentée

dans ces monuments de l’époque moderne, illustrés ci-dessous.

<<

Croix pattée nichée de la cloche du ban (Loyens, 1720)

<<

Croix pattée nichée de la cloche du ban (Loyens, 1720)

<

Bas-relief du Palais provincial de Liège (Noppius, 1881)