MUSEE D’HISTOIRE DE BERNE

LE BUTIN DES GUERRES DE BOURGOGNE ET ŒUVRES D’ART DE LA COUR DE BOURGOGNE

MAI-SEPTEMBRE 1969

LES DRAPEAUX

BOURGUIGNONS

Les

Confédérés attribuaient une importance particulière aux drapeaux pris

comme butin. La prise de possession d'une enseigne militaire signifiait pour les

troupes dépossédées la perte d'un signe de ralliement important et saint et

équivalait à une défaite; pour le vainqueur, cette prise s'identifiait à la

victoire et justifiait son combat. Les drapeaux obligeaient directement leurs

porteurs; ils étaient le symbole de l'Etat et étaient hautement honorés; ils

étaient consacrés, le guerrier prêtait le serment au drapeau et s'engageait

à la fidélité en les touchant. Les drapeaux qu'on n'emportait pas en

campagne n'étaient pas seulement conservés dans les arsenaux mais aussi dans

les églises. Si les enseignes perdues possédaient un caractère religieux qui

sanctifiait aussi le combat de leurs porteurs, le vainqueur voyait dans leur

perte un jugement divin. Ces conceptions qui sont surtout connues et prouvées

pour le haut Moyen Age subsistaient sans restrictions à l'époque des guerres

de Bourgogne.

Parmi

les drapeaux qui tombèrent aux mains des Confédérés pendant les guerres de

Bourgogne, il faut nettement distinguer deux groupes: premièrement les

enseignes militaires arrachées des mains de l'ennemi pendant le combat et deuxièmement

les drapeaux trouvés dans des caisses de provisions dans le camp du duc.

Tandis que les bannières du premier groupe appartenaient aux conquérants,

les drapeaux de la seconde catégorie - il s'agissait vraisemblablement de

trente bannières principales - furent apportés à Lucerne pour le partage de

l'ensemble du butin. Ces drapeaux saisis et conquis sont en partie conservés

en Suisse, jusqu'à nos jours, car ces trophées ont été soigneusement gardés

dans des églises et des arsenaux pour y commémorer des gloires passées.

Les

drapeaux ont rarement été transformés en ornements d'église. Beaucoup des

enseignes militaires tombèrent littéralement en bribes, les couleurs se

modifièrent et consumèrent le tissu. Depuis le 17e siècle des «Livres des

drapeaux» furent établis sous forme d'index illustrés, en couleurs, destinés

à transmettre les trophées à la postérité au moins en images (voir N°S du

cat. 49-65). Bien plus, des drapeaux furent copiés sur de la toile et

reproduits à la fresque sur des parois d'églises ainsi que peints sur des

planches que l'on suspendait à la place des originaux.

Il faut distinguer parmi les

enseignes militaires bourguignonnes

La banière, grande bannière héraldique

rectangulaire.

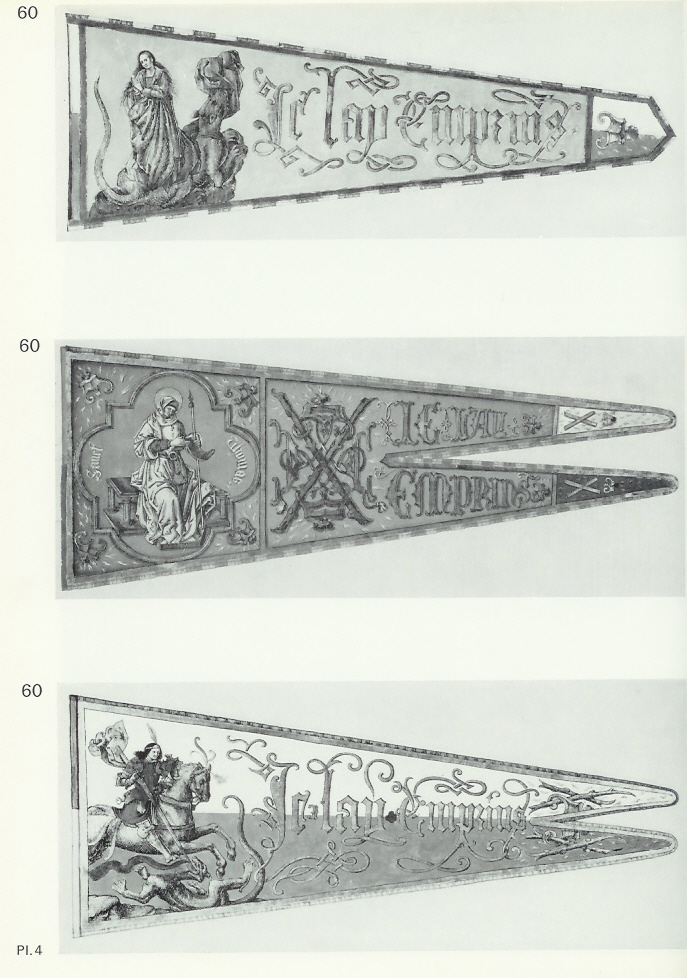

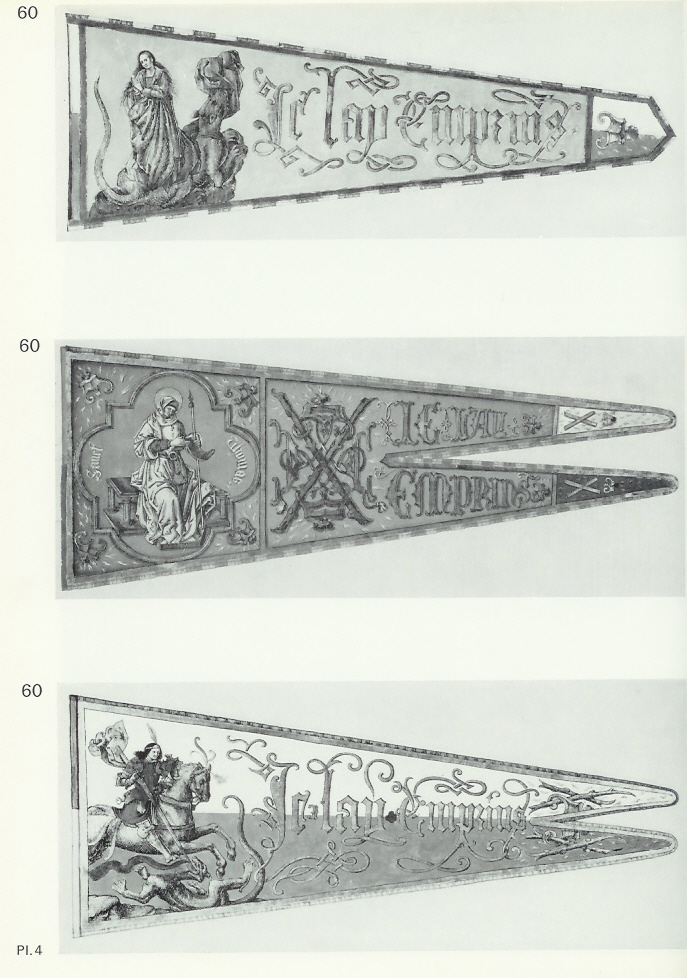

L'estandart, étendard

triangulaire à images de saints, emblèmes héraldiques et proverbes.

La cornette

rectangulaire

oblongue

à emblèmes et images de saints.

Les

baneria diversi coloris, que mira pictura decorabat

et

toutes ces vexilla et baneria aureis litteris inpicta posent une série

de problèmes concernant l'histoire militaire et l'histoire de l'art qui sont

brièvement traités dans Deuchler, 370 s.,

Exkurse

V et VI. On se

contentera ici d'aborder l'aspect relevant de l'histoire de l'art. A cet égard, les trophées

conservés en Suisse présentent un intérêt particulier car ils représentent

les plus anciennes enseignes militaires conservées provenant des régions

qui s'étendent de la Bourgogne à la France septentrionale. Les drapeaux du

temps de Philippe le Hardi et de Philippe le Bon, qu'on pouvait encore admirer

dans l'Hôtel de Ville de Dijon au 18e siècle, ont disparu depuis longtemps.

Les

enseignes militaires bourguignonnes à images de saints, bien que formant un

groupe à peine pris en considération comme témoin du passé, peuvent jeter

un jour nouveau sur l'ancienne peinture néerlandaise. Les sources révèlent

que des peintres de tableaux renommés ont aussi fait des drapeaux. Les

enseignes militaires conservées à Soleure, Berne et Saint-Gall ne proviennent,

il est vrai, pas directement de l'atelier d'un des grands maîtres de la fin

du 15e siècle mais leur style permet de les rapprocher de l'entourage des

Dirk Bouts, Hugo van der Goes ou Jehan Hennequart et Pierre Coustain.

Au

temps de Charles le Téméraire, deux peintres de drapeaux semblent avoir été

particulièrement souvent à l'œuvre: Pierre Coustain et Jehan Hennequart. La

première commande de drapeaux faite par Charles, qui date des années

1467/1468, a la teneur ci-après: A Jehan Hennequart, var/et de chambre et

paintre de MdS, pour la façon du grant estandart de MdS, de taffetas

blanc, ou a esté paint et figuré, à deux endroits, /'ymage de MS Saint

George à cheval, combattant le dragon et y a été escript de grant lettre d'or

le mot et devise de MdS... (L. de Laborde, Les ducs de Bourgogne, Preuves, 1,

Paris 1849/1852, 503-504, N° 1968). Il apparaît clairement que le

drapeau de Saint Georges à Soleure présente une filiation directe avec cette

enseigne (voir la copie dans le Livre des drapeaux soleurois, N° du cat. 62).

Pierre Coustain est nommé pour la première fois en 1472. Jehan Hennequart a reçu

des honoraires pour la façon ... d'estandars, banières, penons, guidons et cornectes

que MdS ... a présentement ordonné par dessus ceulx que

Pierre Coustain, mon compaignon, a derrenièrement faiz (L. de Laborde,

Les ducs de Bourgogne, Preuves, Il, Paris 1849/1852, 226, N° 4039).

Une

des dernières commandes de Charles faite en 1474, au camp de Neuss, a été

commentée par Commynes avec d'abondantes informations, malheureusement sans les

noms des peintres chargés de ce travail:

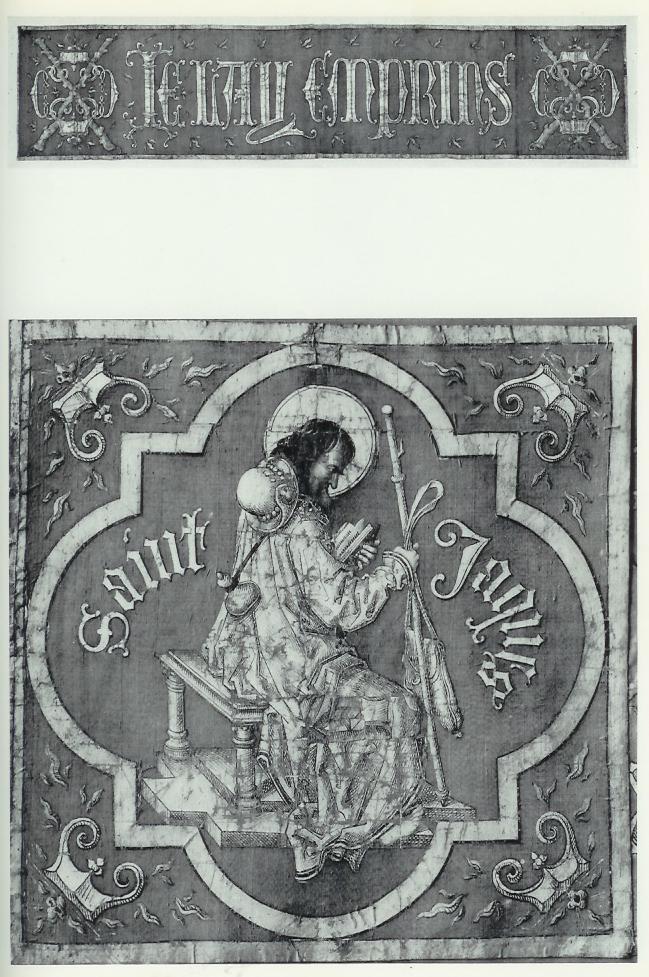

En

ce temps le Duc fit faire de grands Estendarts avec /'Image de sain et George,

des Guidons et des Cornettes pour les differens Estats de son Hostel, Archers de

corps et de la grande garde, et pour les vingt compagnies d'ordonnance; le

premier des Estendarts de ces compagnies étoit en champ d'or, avec /'image de

sain et Sebastien, le mot et la devise de Monseigneur le Duc, garni de fusils,

de flambes, et de la Croix de sainct André. Le 2.

avait /'image de sain et Adrien en champ d'azur; le 3. /'image

de sainet Christophe en champ d'argent; le 4. sainet Anthoine en champ

rouge; le 5. sainet Nicolas en champ vert; le 6. sain et Jean

Baptiste en Champ noir; le 7. sain et Martin, sur drap sanguain; le 8.

sainet Hubert, sur gris; le 9. sainete Catherine, sur blanc;

le 10. sainet Julien, sur violet; le 11. sainete Marguerite, sur tanné;

le 12. sainete A voye, sur jeaune; le 13. sain et

André, sur noir et violet; le 14. sainet Estienne, sur vert et noir; le 15.

sainet Pierre, sur rouge et vert; 16. sainete Anne, sur bleu et

violet; le 17. sain et Jacques, sur bleu et or; le 18. sainete

Magdelaine, sur jeaune et bleu; le 19. sainet Jerosme, sur bleu et

argent; le 20. sainet Laurent, sur blanc et gris. (Philippe de Commynes, Les

Chroniques de Louis de Valois, Roi de France ... depuis l'an 1460 jusqu'à 1483,

autrement dites « La Chronique scandaleuse», publiée par Lenglet de

Fresnoy, Londres/Paris 1747, Il, 214).

Les

drapeaux conservés en Suisse peuvent indubitablement être mis en relation

avec cette commande. Les notations des couleurs que l'on trouve dans le

texte de Commynes correspondent à celles des originaux et à celles indiquées

dans les livres des drapeaux, en particulier dans l'exemplaire de Glaris (voir

N° du cat. 60) sauf pour quelques variantes insignifiantes. Nous possédons

ainsi des points de repère pour la datation t des drapeaux qu'on peut

identifier avec la commande de Neuss. Il est frappant de constater que t précisément

le drapeau très ancien de saint Jean l à Soleure (voir la copie dans le Livre

des drapeaux soleurois N° du cat. 62) n'est pas mentionné 1 par Commynes. A.

Châtelet s'est rattaché à l'hypothèse selon laquelle l'auteur du drapeau de

t saint Georges à Soleure pourrait être rapproché j de Jehan Hennequart (Résurrection

de Pierre Coustain, dans Bulletin de la Société de l'histoire é de l'art français,

1962, 7-13).

"

Châtelet

a tenté d'attribuer quelques-uns des drapeaux à Coustain et d'autres à

Hennequart, _ en se fondant sur la critique des styles. K.Arndt estime par

contre que, « pour diverses raisons », aucun

de ces deux artistes ne peut être pris en

considération (Zum Werk des Hugo van der c Goes, dans Münchner Jahrbuch

der bildenden

_

Kunst,

XV, 1964, 63-98). Arndt place plutôt le ri drapeau de saint Etienne, de

Saint-Gall, dans l'entourage immédiat d'Hugo van der Goes (voir la e copie dans

le Livre des drapeaux, N° du cat. 65). r: (Sur la similitude des styles voir

Deuchler, 373). a Le drapeau a été restauré de telle manière qu'il s n'est

plus possible d'établir si cet artiste l'a exécuté de sa main.

Un

classement stylistique concluant n'a pas encore été fait. L'état dans lequel

se trouvent les drapeaux leur a fait perdre leurs caractéristiques.